ここから芽吹く小さなタネ

広い空の下、のどかな田畑の風景が広がる、国立の谷保(やぼ)地域。

1967年に中央高速道路の国立・府中インターチェンジができてからは、その周りに物流の拠点を構える会社も増えていきました。

そんな谷保エリアの真ん中に、まるで「小さな芽を出す緑色のタネ」のようなロゴマークが目印の建物があります。谷保の城山公園に遊びに来る人、高速道路を通る人の中には、「あれはなんだろう?」と気になっている人も多いそうです。

RE-conSTruction(再生・再構築)

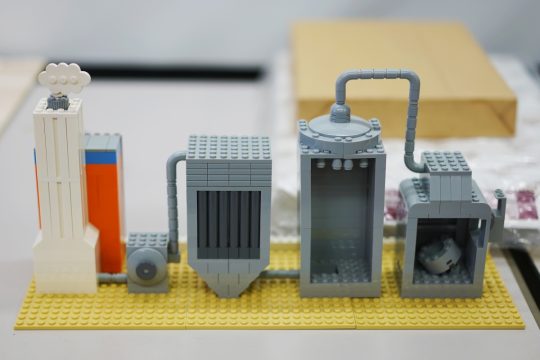

緑色のタネの正体は、『株式会社リスト』のロゴマーク。外からは見えませんが、中は“ごみ”の焼却プラントになっており、その規模はなんと東京都内で3番目。多摩地域では最大の規模を誇ります。

リストはRE-conSTruction(再生・再構築)という意味を持ち、名付け親は2代目社長の遠藤重雄(えんどう・しげお)さん。谷保に代々根ざした農家の一族で、ご自身は元植木屋さんでもあります。

植物を育てる仕事と、“ごみ”を焼却する仕事。全く異なる業界ではありますが、そこには共通点も。

「みんなそうだと思いますが、僕にとっては植木屋も“ごみ”の焼却も『やったことがなかった』点では同じでした。未経験から覚えることは多くて大変なのは当たり前で、まずは毎日続けること。全て、何にでも共通点はあります。自分の経験や思ったこと・考えたことを、いかに異なる分野にも変換できるか。それが“発想”につながっていきます」

「例えば、“ごみ”の焼却炉とピザ窯の構造は同じ。このピザ窯も自作ですよ」。そう飄々と話す遠藤さんは、社内では柔軟な発想を持つ一番のアイデアマンでもあります。

「リストは1990年に創業して、業界の中でも長い歴史とノウハウを積み重ねてきました。先にいる人が、後から続く人に、何を伝えていくことができるのか、考える時期に来ていると思います。次の10年、20年を見据えて、新しい人たちの考えも取り入れていきたい」

“ごみ”は環境問題やSDGs(持続可能な開発目標)と密接であることは知られてはいますが、最新のビジネスや、最先端のテクノロジーとも密接な関係があるそうです。

「僕らのような業界の人でなければ普段から意識することは少ないと思いますが、目に見える全てのものは最後に“ごみ”になる。そして土に還ります。そのことを意識している人や国は、ものを作る段階から“ごみ”になったときのことまで考えるんです。プラスチックは禁止、リサイクルできる素材、リサイクルに必要なエネルギーのことまで考えられています。僕らは太陽光発電が普及し始めたとき、『太陽光パネルがごみになった時、どう綺麗に安全に処理するか』を考えていました」

この世に生まれた全てのものはやがて“ごみ”になり、火や水、微生物などの自然の力によって化学変化して、最後に土へ還ります。“ごみ”とはそういうものだと考えると、新しい暮らしや産業、科学への好奇心が刺激されるような、見える世界が広がっていくような気がします。

「古くなったものが“ごみ”になり、初めて新しいものが生まれる。RE-conSTruction(再生・再構築)とはそういう意味でもあります」

続くことは、変わることでもある

リストは谷保の農家の新事業としてスタートしました。それは、国立・府中インターチェンジが開通して交通の便が良くなり、周辺が経済活動に適した土地になる一方で、これまでの農地や住宅には不向きな土地になりつつある頃のことでした。

「僕らにとって、ここが地元だから、大切にしたい気持ちは同じ。『農地以外の土地の利活用方法を見つけなければ、自分たちのまちは残っていかない』と考えた父が中心となって、まちの人たちと共に区画整理に着手しました」

リストの先代社長は、外部からの手により無秩序に開発された街並みになることを恐れ、自分たちで新しい土地活用の方法を見出していこうと考えました。その背中を見ていた現社長の遠藤さんは、「続くとは、変わることでもある。変わらなければ、本当に大事なものは続いていかない」という考え方を持つようになりました。

現在のインターチェンジ付近の街並みからは、経済活動と環境保全の両立を見ることができます。経済活動が活発になることで、国立市の財政は潤い、それはまちの環境や福祉、子育てのサービスなどに活かされます。

経済の要となるオフィスや工場の周りには緑が育ち、静かな公園には近所の親子連れや、ランニングする人の姿も。公園の石碑には、創意工夫の「創意」と、区画整理に賛同する人々の代表者、先代社長の遠藤邦教さんの名前が刻まれています。

“ごみ”からその人が見えてくる

“ごみ”は産業廃棄物(事業ごみ)と一般廃棄物(家庭ごみ)に分けられ、リストは国立で唯一、両方を処理する許可を持っています。

事業ごみの取扱品目20品目のうち、ほぼ全てに相当する15品目の許可を持ち、多摩地域全域からアクセスしやすいリストは「多摩の企業になくてはならない存在」と言われているそう。社会のインフラ維持のために必要不可欠な仕事をする人々のことを、最近では「エッセンシャルワーカー」とも呼びます。

「事業ごみは家庭ごみの延長ではなく、法律で厳しい規定があります。知らなかった事業者の不利益にならないよう、何を捨てたいのか、どのように捨てれば時間やコストの削減になるのか、さまざまな選択肢をわかりやすくお伝えするようにしています」と、リスト営業部の松嶋寿延(まつしま・としのぶ)さん。

実は、リストには長らく管理職が2人しかおらず、多くは現場のスペシャリストでした。2022年4月、彼らが現場で積み重ねた知見を次に続く人々に伝えるべく、30〜40代のスタッフ6人を管理職に任命。松嶋さんもその一人です。

「リストのような焼却プラントに事業ごみを出す事業者を『排出事業者』と言うのですが、事業者は最初にプラントを訪問する義務が法律で定められています。義務でここを訪れるリストのお客さんに、国立や谷保を好きになって、また休日も訪れてもらいたい。車での送迎では、豊かな自然や歴史ある場所、個性的なお店など、また来たくなるような場所を“国立ツアー”のように紹介します」

新潟出身の松嶋さんは、歴史と地理の先生を目指していたこともあり、まちの歴史と自然が大好き。

散歩、マラソン、登山が趣味で、植物や虫にも詳しく、夏場はお客さんからもらったカブトムシを事務所で育てており、“ごみ”のプロフェッショナルであると同時に、多彩な話題の持ち主でもあります。

「私たち営業は、お客さんのバックヤードに入らせていただくことも多いです。たくさんの現場を見ましたが、そこで見る“ごみ”には、そのお客さんの事業や、その人の本質が現れているように思うのです。いらないものだから“ごみ”になるのですが、仕事の細部にまで心を込める事業者は、自分たちが生み出すものだけでなく、そこから出る“ごみ”にまで丁寧に向き合っています」

「リストを介して、古くなった“ごみ”と出会うことはもちろん、“ごみ”がなくなったことで新しく生まれるものや場所、新しい人との出会いがたくさんあります。“ごみ”を綺麗に安全に処理するだけでなく、新しいビジネスを考えていく余地もある。新しいリスト- RE-conSTruction(再生・再構築)を、ともに考えていけたら嬉しいです」

リストに集まる“ごみ”は、いらなくなったものではなく、積み重ねた地層のような歴史であり、新しい未来へとつながるものなのかもしれません。

会社情報

- 社名

- 株式会社リスト

- HP

- http://www.rest.co.jp/

- 問い合わせ

- 042-572-1300

- くにたちリストチャンネル工場案内(YouTube)

- https://www.youtube.com/watch?v=mgnLlfxCRnw

東京都国立市泉1-8-3