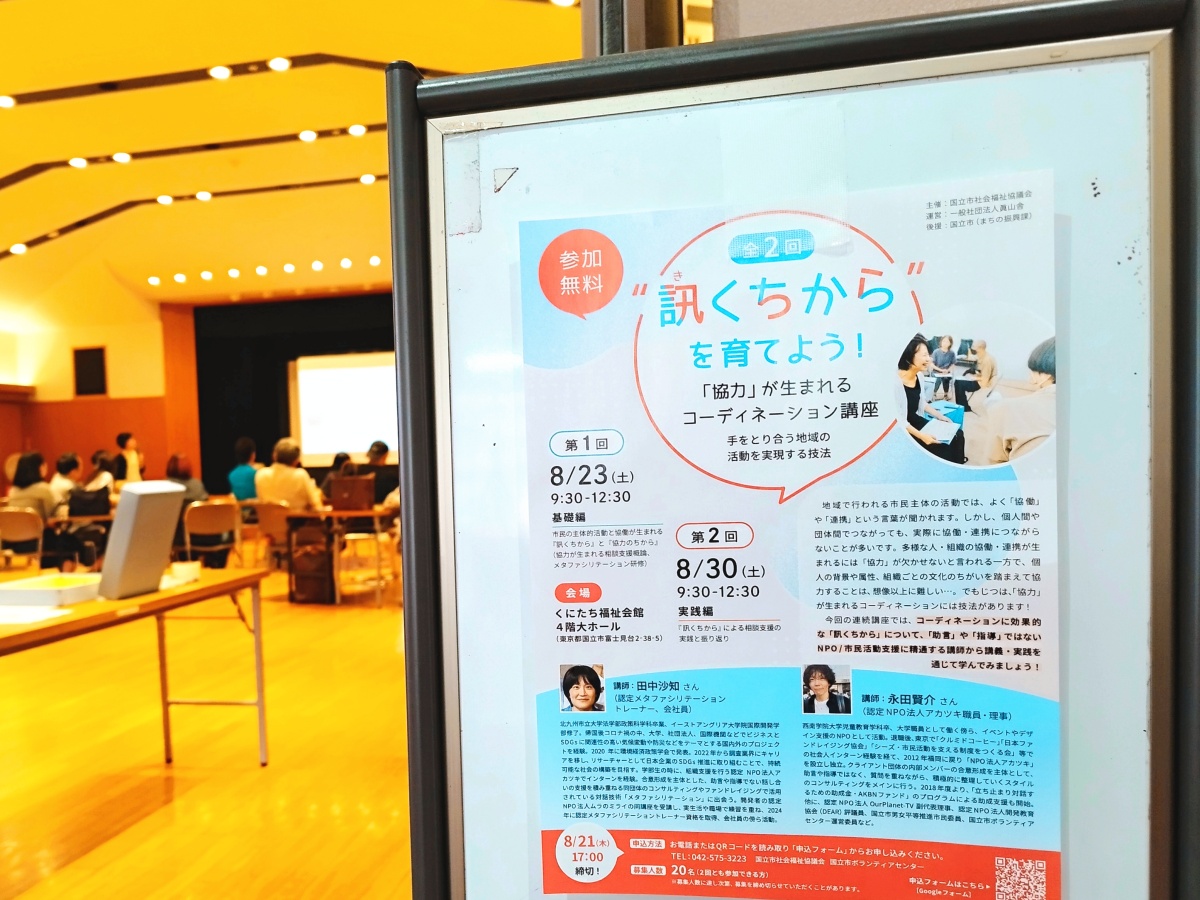

【レポート】「“訊くちから”を育てよう!『協力』が生まれるコーディネーション講座—手をとり合う地域の活動を実現する技法」

2025年8月23日、30日に東京都国立市で「“訊くちから”を育てよう!『協力』が生まれるコーディネーション講座—手をとり合う地域の活動を実現する技法」という講座が開催され、20名以上の住民の方が参加しました。

講師は、田中沙知さん(認定メタファシリテーショントレーナー)と永田賢介さん(認定NPO法人アカツキ理事・職員)です。

初日は、田中さんから「メタファシリテーション©︎」 というコミュニケーションの手法をご紹介いただき、グループでの実践ワークなども行いました。この手法は、国際協力の分野で途上国の援助対象者への相談支援から生まれたものです。近年では、教育や福祉に関わる方や行政職員をはじめ、幅広い「相談」に関わる方々が研修を受けているようです。眞山舎が関わるNPOや市民セクターにおいても、ファンドレイジングやNPOの伴走支援者・コンサルタントと呼ばれる方々が実践していると伺っています。(ちなみにですが、子どもやパートナーなど家族関係でもこのコミュニケーションは有効とのこと。)

初日は、田中さんから「メタファシリテーション©︎」 というコミュニケーションの手法をご紹介いただき、グループでの実践ワークなども行いました。この手法は、国際協力の分野で途上国の援助対象者への相談支援から生まれたものです。近年では、教育や福祉に関わる方や行政職員をはじめ、幅広い「相談」に関わる方々が研修を受けているようです。眞山舎が関わるNPOや市民セクターにおいても、ファンドレイジングやNPOの伴走支援者・コンサルタントと呼ばれる方々が実践していると伺っています。(ちなみにですが、子どもやパートナーなど家族関係でもこのコミュニケーションは有効とのこと。)

今回の講座でのポイントの一つは「事実質問」でした。だれかに相談される人は、相談する人に質問をする必要がありますが、なんとなく「なぜ〇〇なのですか」と聞いてしまうこと、ありますよね…。田中さんのお話しでは、質問の種類を「考え」「感情」「事実」に分けて、「事実」についての質問を積み重ねることが重要だとのことでした。具体的に言うと、事実質問とは、「〇〇についてどう思いますか(=考え)」「〇〇のときはどんな気持ちでしたか(=感情)」ではなく、「いつ〇〇をしましたか(=事実)」「だれと〇〇をしましたか(=事実)」「なにを使って〇〇しましたか(=事実)」という質問です。ここに挙げている質問は、「いつ」「だれと」「なにを(使って)」という相談者の考えや感情によって動かすことができない事実を聞いています。すると、相談する人の回答が事実をもとに積み重なっていくということです。

なお、この講座では、グループに分かれて事実質問を練習したのですが、はじめて会う人で事実質問をすることには、難しさがあったようです。というのも、参加者の中には、はじめましてなのに相手に事実ばっかり聞いていると、相手を尋問のように問い詰めているように感じるとのことです。

田中さんによると、メタファシリテーション©︎では、相談する人の課題を分析する以前に、相談する人とされる人の「信頼関係」を大切にしているとのことでした。たしかに、事実質問をしても詰められている感が低くなる関係性があれば、必ずしも事実質問が問い詰めることにはならないと思います。というのも、私の市民活動支援の取り組みにおいても、信頼関係があってはじめて事実質問が成立するという実感があります。なお、問い詰めているようだとお感じになっていた参加者の方々も、「信頼関係」というステップが欠かせないというお話しを再確認して腑に落ちていらっしゃいました。

2日目は、永田さんにご登壇いただきました。永田さんの回では、この講座が市民活動支援や中間支援、他主体/他分野のコーディネートについての学びの機会でもあるため、NPO、市民活動、およびNPO・市民活動の支援の概論をお話いただきました。また、参加者が実際に事実質問を用いる実践ワークを多めに取っていただきました。

2日目は、永田さんにご登壇いただきました。永田さんの回では、この講座が市民活動支援や中間支援、他主体/他分野のコーディネートについての学びの機会でもあるため、NPO、市民活動、およびNPO・市民活動の支援の概論をお話いただきました。また、参加者が実際に事実質問を用いる実践ワークを多めに取っていただきました。

永田さんの回で特に印象的だったことは、3つあります。

1つ目は、事実質問が「事実を聞き出すための技術」というよりも、「相手に話しやすくする技術」だということです。よくよく考えてみると、「どう思いますか」「どうしてですか」「なんでですか」という「考え」に関する質問は、何の視点や観点で、どのように加工して人に伝えるかなど、いくつも考えることがあります。答えがいかようにも変わり得る質問は、相談する人からすると、じつは難問なのではないかと思います。

参加者の中には、子どもさんに事実質問で会話してみたという方がいらっしゃいました。普段は「今日はどうだった」と訊くと、「んーふつうかな」というように1〜2往復くらいで話が終わっていたようです。しかし、「何の授業があったの」「〇〇の授業のテーマはなんだったの」など訊きながら質問を重ねていくと、やり取りが複数回になり、会話の中身も事実の積み重ねで濃くなったように思われていました。

また、メタファシリテーション©︎は、相談される人も自身をメタする(俯瞰する)ことにつながるとのことでした。印象的だったのは、「子どもと接することが多い人や失敗を恐れない人は上達しやすい」けれど、「仕事でまとめ役をする人やプライドが高い人は習得に時間がかかるようです」と言っていました。なるほど、相手に質問をしながら自分自身にも向き合っていく行為は、自分自身を振り返り、省察することを求められますね。「私はできるからもう大丈夫」「支援/育成の経験があるから大丈夫」「私はもうわかっているから大丈夫」という前提に立たずに、「自分は大丈夫だろうか」と自分自身に問いつづける=学びつづけるということが大切なのだろうと思います。

さて、今回の講座をご自身のちからで学びの機会として変えられていた方のなかには、地域でのグループ活動や市民活動団体で統括をされている方もいらっしゃいました。「事実質問だけで会話を組み立てることには無理があるのではないか」という質問・疑問についても、「信頼関係が先にある」ことを理解したとき、「そうか、なるほど!」とご自身がもった考えをさらに検討し、省察し、学びを深めていらしたように思います。

さて、今回の講座をご自身のちからで学びの機会として変えられていた方のなかには、地域でのグループ活動や市民活動団体で統括をされている方もいらっしゃいました。「事実質問だけで会話を組み立てることには無理があるのではないか」という質問・疑問についても、「信頼関係が先にある」ことを理解したとき、「そうか、なるほど!」とご自身がもった考えをさらに検討し、省察し、学びを深めていらしたように思います。

ぼくは、今回の講座を経て、市民活動にかかわる市民同士が、学び合い・支え合うような市民活動支援の可能性を感じました。支援する人/される人という立場について、永田さんが「支援者という立場では完全に対等になることはない」とおっしゃっていました。であれば「支援者ではない同じ立場の人同士(=互いにたすけ合う関係性)」であったならどうだろうか、ということです。

実際、国立市社会福祉協議会が9月に主催した市民活動支援についての意見交換会では、この講座に参加された多くの方が参加されました。そこでは、市民同士が事実質問を試しながら、お互いが「やってみたい」「困っている」ことをシェアして、対話していました。

また、眞山舎が文部科学省の委託を受けている実践研究事業では、役割が固定化されない環境の設定であれば、人と人は「たすける・たすけられる」という関係を連続的に変動させながらかかわっているという仮説(=援者性/被援者性) を提示しています。

とはいえ、「アドバイスや指導はしないようにしよう」と意識しても、私たちはすぐ人にアドバイスしたくなってしまうものです。だからこそ、学びはつづいていくという前提で、市民活動に関わる市民同士が事実質問を学び合う目的で集ったなら、学ぶもの同士で「訊くちから」を育て合う・支え合う(=たすける・たすけられる)ことができるのではないかと、その可能性を感じました。

—————————

1|この講座の企画コーディネートは、私(一般社団法人眞山舎)が担当しました。

2|メタファシリテーション® https://muranomirai.org/meta-facilitation/

3|「援者性/被援者性」は、『「リカバリーの学校@くにたち (RGK)」活動報告書—

“変化の地図帳” 』(29ページ)に記載されています。

https://www.sanayamaya.org/news/f92b26d5-441e-4b6f-ba17-19f28ced40e5

続けて読む

「ローカルNPO」とは

わたしたちの想いや願いを自由にカタチにする、"ローカルNPO" 。